浄土真宗で永代供養はできる?宗派の考え方に基づいたお墓の種類を解説

浄土真宗の永代供養とは?徹底解説

- 浄土真宗では死後すぐに浄土へ行くとし、永代供養や追善供養は行わない。

- 永代経法要は故人のためではなく、阿弥陀仏の教えを伝える行事。

- 浄土真宗信徒も永代供養のお墓を選べる。菩提寺や霊園などが選択肢。

- 継ぎ手がいない場合、浄土真宗の寺が永代供養墓を提供することもあり相談可。

「永代供養をしてもらいたいのですが」と浄土真宗の菩提寺に尋ねたら、渋い顔をされてしまった人はいませんか。

また、浄土真宗には「永代経供養」があると聞いて、「永代供養のことだ」と考えている人もいるかもしれません。

実は、浄土真宗には「永代供養」という考え方はありません。

「永代経」と「永代供養」は、全く違うものです。

この記事では、浄土真宗における供養の考え方、永代経の意味や内容を解説します。

最後には、浄土真宗の信徒でも利用できる永代供養墓についてご案内しますので、お墓の後継ぎがいない人でも安心してお墓を購入することができますよ。

永代供養については永代供養墓をわかりやすく解説!費用・注意点・メリット・デメリットとはを参考にしてみてください。

あなたにあったお墓を見てみる

お墓に関する4つの質問に答えるだけで、あなたにあったお墓を調べられます。

4つの質問で見つかる!

Q. お墓は代々継いでいきたいですか?

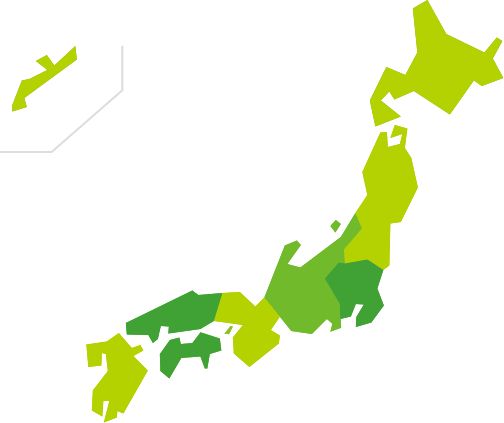

近くの永代供養墓を見てみる

永代供養墓の購入を検討されている方は、以下より希望エリアの霊園・墓地情報を検索することができます。

永代供養プランありを探す

浄土真宗では「永代供養」という考え方をしない

浄土真宗では、「永代供養」という考え方をしません。

浄土真宗は、いわゆる「追善供養」をしないためです。

追善供養とは、死者の成仏を願って、家族や僧侶がお経を読み、功徳を積むことです。

どういうことなのか、まずは永代供養の意味から詳しく解説します。

「永代供養」の意味

「永代供養」とは、家族がお墓参りをしなくても、

霊園の管理者側がお墓掃除や全体法要などを行ってくれるお墓のことを指します。

よって、お墓の継承者がいなくても入れるお墓という認識が広まっていますが、

そこには、「家族に成り代わって、霊園の管理者が死者の供養を行う」という考え方が込められています。

そもそも供養とは、死者が迷わず浄土へ行き、成仏できるように、

残された家族が読経や祈りを捧げる「追善供養」(ついぜんくよう)のことを指します。

永代供養とは、家族の代わりに、先祖の魂を無事浄土へ送り届けますという宣言に他なりません。

浄土真宗における「供養」の考え方

浄土真宗では他の宗派と違って追善供養を行いません。

浄土真宗では、死者は亡くなるとすぐに迷うことなく浄土へたどり着き、成仏できると考えられています。

よって、追善供養は必要ないのです。

そもそも「供養」をしないので、「永代供養」という考え方もないということになります。

また、追善供養を行うことで死者が浄土へ導かれるのだとすれば、死者は家族の力によって成仏することになります。

しかし、一切を阿弥陀仏にすがり、他力本願を旨とする浄土真宗では、成仏は阿弥陀仏の導きによるものです。

人間の力によって成仏することはありません。

このように、他力本願の教えからも、浄土真宗では追善供養という考え方をしません。

一般的に捉えられる「供養」が、浄土真宗の思想になじまないということがご理解いただけたと思います。

しかし、浄土真宗には「永代経法要」というものがあります。

「永代経法要」と「永代供養」は文字も響きも似ていますから、同じものと勘違いしてしまう人もいることでしょう。

次章では、永代経法要について解説します。

浄土真宗独特の「永代経」という法要

浄土真宗の「永代経」は、他の宗派には見られない独特のものです。

永代経の内容や永代供養との違い、法要の時期やお布施の金額について解説します。

永代経とは末永く読まれるお経のこと

永代経は、「永代読経」の略語で、永代経という種類のお経があるのではなく、末永く読まれるお経のことを指しています。

また、永代経が読まれる法要である、永代経法要のことを指す場合もあります。

永代経を行う目的は、故人の供養のためではありません。

浄土真宗の本尊である阿弥陀仏の教えを代々に伝えるために、末永くお経を読むのだとされています。

永代経法要に申し込むと、法要の日には、先祖の法名が書かれた掛け軸が本堂の中心部にかけられます。

そして住職がお経を読むなか、参加者は「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」の部分を唱和します。

先祖の掛け軸が掲げられると、どうしても「故人の供養をしてもらえている」と思いがちです。

しかし、掛け軸をかけるのは供養のためではありません。

「あなたの遺徳により、子々孫々が阿弥陀仏の教えに触れ、信仰は後世に続いています」と

故人に伝えるために掲げます。

また、「死者を含め、こんなにたくさんの人が仏の教えに救われている」ということを示すためでもあります。

永代経法要と永代供養の違い

永代経法要と永代供養の違いのひとつは、「供養」をするか否かにあります。

永代経法要は、仏の教えを尊び、故人の遺徳によって教えが受け継がれていることを再確認するための行事です。

供養は行いません。

一方、永代供養は、お墓の管理者が遺族に代わって半永久的に供養をしてくれることです。

また、永代経法要と永代供養には、形の違いもあります。

永代経法要は、あくまで法要であり、永代経はお経を読む行為です。

一方で、永代供養は一般的にお墓の契約形態を表していて、「永代供養」という法要があるわけではありません。

お布施の相場は決まっていないが目安額の確認は可能

永代経法要のお布施の相場は、決まっていません。

1万円という人もいれば、100万円という人もいます。

目安としたい金額は、お寺の格によっても違ってきます。

「相場がないといわれるのが、一番困る」という人もいることでしょう。

そんなときは、菩提寺や檀家総代などに直接確認してみましょう。

お寺によってお布施の金額が決まっていることもありますよ。

お布施の袋は慶事用に

お布施を用意したら、袋は弔事用ではなく、慶事用を用意しましょう。

紅白、もしくは黄白の結び切りの水引がかけられた袋に、「永代経懇志」と書き入れます。

ただ、白封筒に「お布施」と書いて手渡しても、とくに失礼にはあたりません。

地域の風習に従いましょう。

お布施を納める時期にも決まりはないが葬儀が生じたら相談を

永代経のお布施を納める時期も、実は決まりがありません。

お寺によってまちまちなので、葬儀が生じたら菩提寺に確認するのがよいでしょう。

一般的なタイミングとしては、四十九日法要や一周忌などの法要時があります。

永代経法要を行う時期と場所

永代経法要は、各菩提寺で、年に1~2回の頻度で行われます。

春と秋のお彼岸に合わせて行うお寺が多いでしょう。

なお、本山などでは毎月行われる場合もあります。

本山の永代経法要に参加したい場合は、事前に直接問い合わせるか、菩提寺に相談しましょう。

永代経法要がどんなものなのか、イメージしていただけたのではないでしょうか。

永代経は、自分たちの代わりに、お寺に故人の供養を任せるものではありません。

では、お墓を継ぐ人がいないとき、浄土真宗の信徒はどうしたらいいのでしょうか。

次章で詳しく解説します。

浄土真宗でも永代供養のお墓を利用できる

浄土真宗の信徒であっても、永代供養のお墓を利用することはできます。

効率よく探すために、次の順番で問い合わせや資料取り寄せを行いましょう

- 菩提寺に相談する

- 近所で永代供養墓を扱っている浄土真宗のお寺を探す

- 宗教不問の永代供養墓を探す

- 本山納骨を検討する

それぞれ解説します。

まずは菩提寺に相談しよう

永代供養墓を利用したいと思ったら、まずは菩提寺に相談しましょう。

「永代供養」という考え方はとらなくても、お墓の継ぎ手がいない人のためのお墓を設けているお寺は、たくさんあるからです。

お墓の継ぎ手がいない人のためのお墓が、現代では一般的に「永代供養墓」と呼ばれているため

浄土真宗のお寺でも、利用者がわかりやすいように「永代供養墓」と銘打って利用者を募っています。

よって、菩提寺にも永代供養墓を備えている可能性は十分あります。

せっかくなら菩提寺にそのままお世話になったほうが、契約がスムーズですよね。

ただ、「永代供養をしてほしい」と相談するのはやめておきましょう。

これまでご紹介してきたように、浄土真宗では永代供養という考え方をしないためです。

「後継者がいなくても利用できるお墓を探しています」と切り出すのをおすすめします。

近所で永代供養墓を扱っている浄土真宗のお寺を探す

菩提寺で永代供養墓を扱っていないようなら、近所で永代供養墓を扱っている浄土真宗のお寺を探しましょう。

インターネットでエリアを絞りこみ、それぞれのお寺のホームページを確認したり、直接電話で問い合わせたりして確かめます。

なぜ近所が良いかといえば、納骨の際に便利だからです。

近所なら、葬儀、火葬をした後に、即日納骨も可能です。

宗教不問の永代供養墓に入れてもらう

永代供養墓を備えている浄土真宗のお寺が近所に見当たらなければ、

宗教不問で永代供養を受け入れている寺院や霊園を探します。

どちらかといえば、他宗派寺院の敷地内にある永代供養墓よりも、

民間霊園の永代供養墓のほうが、抵抗なく問い合わせができるでしょう。

親族に説明するときにも、「どうしてわざわざ他宗派の寺院を利用するのか」と問われずに済みます。

あなたにあったお墓を見てみる

浄土真宗を受け入れ可能なお墓を実際に調べてみたい方は、こちらから4つの質問をもとにあなたにあったお墓を検索できます。

4つの質問で見つかる!

Q. お墓は代々継いでいきたいですか?

本山納骨という方法がある

多宗派の寺院や民間霊園を利用するのには抵抗があるという人には、本山納骨をお勧めします。

本山納骨とは、宗派の本山であるお寺に、故人の遺骨を納めることです。

信仰深い人、故人が信仰深かった人には最適な納骨方法ではないでしょうか。

浄土真宗で本山納骨を受け付けている代表的な寺院は、次の2つです。

- 大谷本廟(西本願寺)

- 大谷祖廟(東本願寺)

それぞれ利用方法をご案内します。

大谷本廟(西本願寺)

浄土真宗本願寺派の信徒が利用できる納骨所です。

土日祝の区別なく、毎日受付を行っています。

納骨には「祖壇納骨」「無量寿堂納骨」「墓地納骨」の3種類がありますが、

一般的に本山納骨と呼ばれ、利用しやすいのは祖壇納骨です。

祖壇は宗祖親鸞の遺骨が納められている場所でもあり、親鸞のそばに眠れるのですから、信徒にとっては大変名誉なことです。

祖壇納骨のためのお布施は、一部納骨で3万円以上、全納骨で5万円以上となります。

あわせて永代経も申し込みたい場合は、プラス3万円以上が必要です。

大谷祖廟(東本願寺)

大谷祖廟は、真宗大谷派の総本山である東本願寺が持つ親鸞の墓所です。

やはり親鸞の遺骨のそばで眠れることが、信徒のメリットとなります。

納骨するのに予約は必要ありませんが、受付時間や日にちが決まっているので確認が必要です。

納骨のためのお布施は2万円以上で、4万円以上のお布施で年1回の永代経がつきます。

参考:大谷祖廟公式サイト

以上のように、たとえ菩提寺に永代供養墓が設けられていなくても、

承継者のいない信徒が利用できるお墓はたくさんあります。

ただ、他の寺院や民間霊園の永代供養墓を利用することが決まったら、今後の菩提寺との関係をどうするかを考えましょう。

檀家を離れることが決まったら、先祖の遺骨を引き取り、どこかへ納骨しなければならないという課題が新たに発生します。

まとめ

浄土真宗には、永代供養という考え方はありませんが、

お墓の継ぎ手がいない人が入るお墓という意味での「永代供養墓」を設けている場合があります。

また、永代経と永代供養は完全に違うものですから、違いを理解して菩提寺とコミュニケーションを行いましょう。

ふだん信仰から離れていると、宗派による考え方や言葉の違いなどにはなかなか対応できないものです。

この機会に宗派の思想をマスターし、菩提寺ときちんとしたやり取りを行うことができれば、

きっと自分の希望に沿ったお墓の形を実現することができますよ。